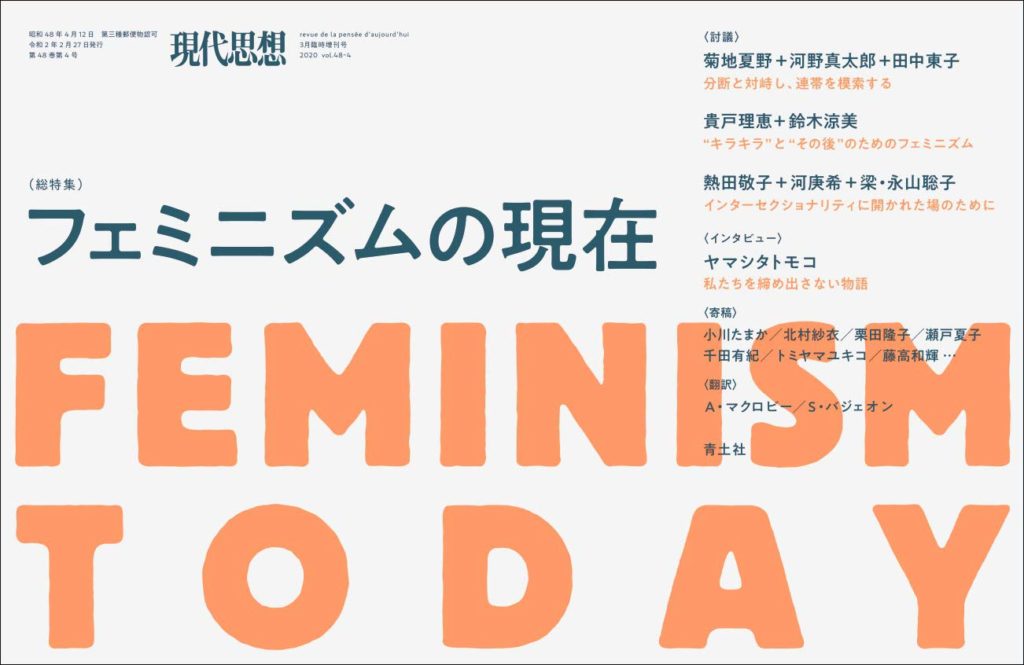

2020年の『現代思想』3月臨時増刊号の「フェミニズムの現在」の特集号に掲載された千田有紀先生の「「女」の境界線を引きなおす―「ターフ」をめぐる対立を超えて」は、論議を巻き起こしました。東京大学の清水晶子教授などを中心に、SNS上での激しい言葉による批判や先生を排斥する動きがありました。他方で、学術的な作法にのっとって考えられた問題提起的な論考であり、一方的な決めつけで議論を許さず、「キャンセル」の対象とすること自体が害悪であるという意見もあります。千田先生ご自身が議論を望んで、勇気をもって書かれた文章を、トランスジェンダーの問題は「No Debate(議論自体が禁止)」であり、何が問題であるかを問うこと自体が差別である、という態度でいいのでしょうか。そもそもどのような評価を下すにしろ、多くの人が、千田先生の文章を実際に読んでいないようです。必要なのことは、事実に基づいた冷静な議論ではないかと思われます。

ここでは、千田先生と青土社『現代思想』編集部による許可を得たうえで、千田有紀先生の「「女」の境界線を引きなおす―「ターフ」をめぐる対立を超えて」と、そのSNS上での反応に対する千田先生の論考(note)を掲載します。

「「女」の境界線を引きなおす―「ターフ」をめぐる対立を超えて」(千田有紀)

いま、日本の Twitter では「ターフ戦争」とでもいうべき事態が起こっている。ターフとは TERF ――“trans-exclusionary radical feminist(トランス排外主義的ラディカルフェミニスト)”の頭文字をとったものである。本来は、フェミニストの自己反省の言葉として生まれたのだが、いまは意味を変えてしまったようだ。

この言葉はFeminism 101 FAQ blog を運営していたターフィヴ・スミスによって、2008年に生まれた。「私たちとは違い、本人たちがラディカルだと思っているのだけども、トランス女性を姉妹だと思いたがらないフェミニストたちを叙述するための簡略的な表記 ――長いフレイズを何度もキーボードに打ち込む労力をたんに節約しようとしたためにできた(ターフという)(注1)言葉は、今現在まさにそうなってしまったのだけれども、私はもうほかのひとがどう使うかをコントロールすることができない(注2)。フェミニストによる、フェミニズムの反省の言葉として誕生した この言葉は、もはや創造主の手を離れている。「その意味はすでに、ラディカルフェミニズムに関係のないと思われる、トランス排除的な視点をもつひとを単に言及するためにまで広がってしまった。このターフと言う言葉で呼ばれるひとは、たいていこの言葉を拒否し、それを中傷だと考えている―― ターフと呼ばれるひとのうちには、自分は「ジェンダークリティカル」だと考えているひともいる。このターフという言葉を批判するひとは、ターフという語は、世号や暴力的なレトリックとともに使われていると述べている」(注3)。

いまや「ターフ」とは中傷の言葉であり、侮辱や暴力的なレトリックとともに使われている ――日本でも、同じような状況がおこりつつあるのではないかと危惧している。きっかけは、2018年7月のお茶の水女子大学のトランス女性受け入れだ。そのニュースが報じられた際に、Twitter 上では当初は好意的にとらえられていたと記憶しているが、その後はお手洗いや風呂の使用をめぐっての激しい応酬へと発展した(注4)。2019年2月には、「トランス女性に対する差別と排除とに反対するフェミニストおよびジェンダー/セクシュアリティ研究者の声明」が、出されている。こうした一連の過程で、誰がトランス排除的なフェミニストであるのかをめぐって争いが起こっている。

トランス女性の「生きづらさ」を考えるときに、話はおそらく、性別の違和感や身体に対する苦痛だったり、労働市場での女性の低賃金であったり、性別を変更する際の家族や周囲との軋轢であったり、身体や生活上のさまざまな不都合などに点化されることが通常だろう。長年大学教員をしていれば、多くのGID (Gender Identity Disorder) の(と自身の問題を定義している)学生に出会う。実際に、相談にも乗ってきた。問題は、成績証明書に性別欄がある場合に就職活動でまず「パス」できないこと、カミングアウトをしたあとで職場が戸惑うこと、定期的な「ホルモン治療」のわずらわしさと活動の制限(長期に海外渡航などができない)、ホルモン治療からくる体調不良、そして語学の授業で「Mr. と呼ぶのか Miss (Ms) と呼ぶのか」といった「ミスジェンダリング」など、多岐にわたる。成績証明書からは実際に性別欄をなくすなどの組織的対応もしたし、「問題なく就労可能である」等の推薦状を改めて職場に向けて書くなどの個人的な対応をすることもあった。

あくまで私が相談をうけた範囲ではあるが、お手洗いは、あまり問題となった記憶はない。尋ねてみたこともあるが、各々工夫を重ねているようだった。彼ら・彼女らは、あまりひとの来ないトイレの場所は熱知していたし、周囲の人間の理解もあり(完全に「パスしている」学生は、そもそもトランスだということすらわかられていなかったこともある)(注5)、大学ではそれほどの トラブルは起ってはいなかった。

もちろん、トランス一般にとって男女別に分離された トイレが生活上の不便を引き起こしていることは、事実であろう。そしてそのなかで、いまは完璧とはいえないかもしれないが、それほど問題となることなく、当事者たちに負担をかけながらであるが、ペニスのない男性やペニスのある女性がなんとかトイレを使用している。

ところが、女子大学でのトランス女性の受け入れの話が、一年半をかけて、男性器をつけたままの手術をしていないトランス女性が女性トイレに入ることや、ましてや男性器をつけたまま女風呂に入ることの是非の話に発展していくとは当時は考えもしなかった。日本では「ターフ」の「排除」に関しては、すでに話題は女子トイレや女子風呂からのトランス女性の排除に集約されているという感すらある。実際、ボスト・フェミニズム的な状況で他国の状況を考えれば、トイレや風呂が問題になる素地は確かにある。ある意味でこの問題は、他国の状況を踏まえたうえでの「将来」を見据えた混乱ともいえるのだ。

研究者の役割を考えるとき、こうした混乱や対立がどこから生じているのか、ときほぐして考えることが必要であると、私は信じている。そしていま存在している不要な(と私は信じている)争いを終わりにしたいと切に願っている。以下このような観点からターフをめぐる争いについて考察してみたい。

1 「生物学的女性」vs「セルフID」?

2019年の8 月、バンクーバーのレイプ救援・女性シェルター(Vancouver Rape Relief and Women’s Scheler : VRRWS)というレイブやDVに対応するシェルターが、破壊されるという騒ぎがあった(注6)。このシェルターは、バンクーバーでも「(非トランス) 女性だけ」を受け入れている稀有なセンターだったため、「トランス女性は女性である」というスローガンが書き込まれ、破壊されたのだ(注7)。 トランス女性を受け入れ対象としていないことで、すでに予算はカットされていた。というのも、カナダでは、2017年にC-16 という「ジェンダー・アイデンティティ」と「ジェンダー表現」を守る法律が成立したからである。これはトランス権利保護法ともいえるが、保護しているのは法的に厳密には表現されていない「ジェンダー・アイデンティティ」と「ジェンダー表現」という曖昧な概念のみであり、実質的にトランスジェンダーの権利保障や保護になっていないという批判は多方面からある。しかしこれによって、女性だけを対象としたシェルターは違法だと訴訟されることになった。

またイギリスでは、『ハリー・ポッター』の作者であるJ.K.ローリングが、マヤ・フォーステーターを擁護するツイートをしたことから、「ターフ」だと非難されている。

マヤは不平等問題に取り組むシンクタンクで働いていたが、「生物学的性別は2つしかない」「性別は生まれつきでなく性の認で決まるという考えの“セルフID“を中心に性別変更を可能にすると、女性の権利が守られなくなる」と主張し、解雇された。これを受け、マヤは失職が不当として訴えていたが、8日に敗訴した。

マヤが発言によって職を失うことになったのは、彼女の表現がトランスジェンダーを排除していると判断されたから。マヤは、トランスジェンダーの人々が差別を受けるべきではないという考えを示す一方で、自認による性別変更を可能にすると、これまで女性専用とされてきたホステル、刑務所、病院、更衣室などの場所が危険にさらされるかもしれないと主張。しかし、これがトランスジェンダーの排除を肯定しているとみなされ、判決では他者の尊厳と安全とを侵害する考えと判断され、解雇が決まった。(注8)

これらを報道する英語の記事には、「J.K.ローリングは、ターフだと判明 1. K. Rowling Cones Out As A TERF」(注9) といったタイトルが付けられているものもあるし、この記事でも「ターフ」についての詳細な説明がある。英語でこの判決や裁判の経緯をきちんと追っていないことを断ったうえで、このニュースでの要約を見る限り、私はこのマヤ・フォーステーターの意見、「生物学的性別は2つしかない」「性別は生まれつきでなく性の自認で決まるという考えの“セルフID“を中心に性別変更を可能にすると、女性の権利が守られなくなる」の双方を支持しない。ただ記事からは、従来プライベートな場所と考えられた場所の性別分離のありかたが、問題の俎上にあげられていることが見て取れるだろう。

日本では三橋順子さんが、お茶大のニュースをうけて「ターフ」について論じる際に、「女子として受け入れる以上、トイレはどうする、更衣室はどうするという話は論理的におかしいです」「もし将来的に、日本で手術要件が廃止されることがあるとしたら、その時に、従来の入浴方式とどう折り合いをつけるかという議論をすればいいのです」(注10)と述べている。

「今日明日にもペニスをぶら下げた人が女湯に入ってくるかのようなイメージを喚起するのはあきらかにトランスジェンダーの排除を意図したでっち上げ、デマです」という箇所は、三橋さんに賛同する(「トランスジェンダーの排除を意図した」の部分は判断を保留する)。しかし将来的に手術要件が廃止されたら、議論をしなければならない懸案事項であることが、逆に確認されてしまっている気もしないでもない。すでに「トランス女性が女子トイレを使うのは「権利」であり、手術要件がなくなったら、女湯に入ることを認めなければならない」といったツイートも確かに見受けられる。 こうした風呂をめぐる議論は、今現在と言うよりは、将来を見据えているからこそ不安が掻き立てられている側面があるのではないか。全裸で同性の他人と風呂につかるという日本的な入浴方式は確かにまれなものであるようで、合宿の前などには欧米からきた留学生はかなり露骨に驚きと嫌悪の情を示す(注11)。

「将来的に女湯で、ペニスのついたトランス女性とともに入浴することを「誰とでも」「どんな場合でも」認めると明言しろ」といわれて、即答できるひとはいないだろう(注12)。 トランス女性の「権利」を擁護するひとは、ターフが「「ペニスが嫌いだ」といいながら、ずっとペニスについて語っていること」を「すごく異常な光景」「日本における特殊な「闇」と断じる(注13)。「嫌い」というよりは、「怖い」という文言が多かったと思うが、Twitter 上では性暴力の後遺症のPTSDで男性器が怖いなら、「病院に行け」というような乱暴な言葉も飛び交っていた。

しかしこれは、彼女たちの意味世界によりそったときに、じゅうぶん理解可能である。なぜなら つい数年前に刑法改正が行われるまで「強姦罪」は、女性器に男性器を挿入することによって成立し、それ以外は「強姦」という「犯罪」として認められなかったからだ。明治以降、女性には「貞操」を守る義務が課され、ときにそれは女性の命よりも重かった。貞操は結婚と引き換えねばならぬものであり、貞操を失った女性は責められ、ときに社会のなかで居場所を失った。こうした「貞操」――「処女性」をはかるメルクマールが、男性器による女性器への挿入と考えられて いる社会で、女性が男性器を恐れるのは故なきことではない。また男性の身体の定義をあげろといわれたら、多くのひとが「ペニスがあること」を挙げる社会で、「男性器はついているけれども女性だというジェンダー・アイデンティティがあるから女性」という存在に混乱を覚えるのは、必ずしも「差別意識」からではない。女性たちがトランス女性と風呂やトイレを共有するときに、不安の源として「性器」に目が行くのは、これまた理由のないことではないのだ。後述するが、ジェンダーの議論で有名なジョン・マネーの「一卵性双生児」の事例では、事故でペニスをなくした男児が、それ以降女児として育てられている(注14)。それは当時の社会、そして現在の社会でもいまなお、「男性」の定義として、男性器が大きな役割を果たしてきたからである。ペニスに関するこういった一連の意味は、「ターフ」が作り出したものではない。彼女たちはその「常識」をなぞっているのだ。ただ、急いで付け加えるが、ここでは男性器をもっているから「女性」というジェンダー・アイデンティティを主張すべきではないと主張しているわけではない。

とりあえず、日本では三橋さんの言うとおり、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(特例法)が存在し、ペニスのついた状態で戸籍の変更は難しい。争いを深め、不要な対立をあおる風呂について語ることが、生産的だとは思えない。もうこの風呂の話は、終了したらいいのではないか。なお現行の特例法については、未成年の子どもがいないことや婚姻状態にないことなどを含め戸籍変更要件が厳しすぎると考えているが、特例法改正と現在の風呂をどうするかは今のところ独立した点であるのでここでは指摘するにとどめる。

2 ジェンダー論の第三段階

先の述べたように、私はフォーステーターの論理を支持しないが、こうした問題はいかにもジェンダー論が新たな段階に進んだことを想起させる。こうした問題は、「昔から続くトランス排除の同題」として捉えると、ことの本質を見失いかねない。ジェンダーの理論を私なりに大羅把に分ければ、三期に分かれる。まず第一期は「ジェンダー」という概念が出現した時期だろう。ロバート・ストラー(注15)やジョン・マネー(注16)などによって、ジェンダーは、「社会的に作られる」ことが確認されたことが画期的だった。そこでは「身体」は不可視化され、ジェンダー・アイデンティティやジェンダー・ロール(このふたつは同じ コインの裏表であると考えられた)が社会的に創造されることが盛となった。マネーの有名な「双子」の症例 ――ペニスを切り落とされた一卵性双生男児の片割れを、「女の子」として育てたら、女としてのジェンダー・アイデンティティやジェンダー・ロールを獲得したとマネーが主張した症例は、のちに嘘であることが暴露された。その本のタイトルは As Nature Made Him(注17), 自然が彼を作りたもうたように、である。人間は「自然」から、つまり生まれながらの身体からは逃れられないという主張だ。

この事例が脚光を浴びたのは、「身体はさておき」(なんといっても一卵性双生児なのだから)、育て方によってジェンダー・アイデンティティやジェンダー・ロールが変化する、と証明されたと思われたからである。当時は、女性差別を正当化する典型的な問いは、「女性と男性は同じなのか違うのか」というものだった。「同じならば平等の処遇は可能かもしれないが、差異があるならばそれは不可能だ」という前提のもとで、それに対して「身体的な差異は否定できないかもしれないが、社会的に作られる」と主張することが求められたのだ。生物学的・身体的な差異はあるかもしれないが、「社会的文化的に作られる差異は、変更可能ではないか」という反論を証明するために、マネーは大きな脚光を浴びたのだった。

第二期は、ボスト構造主義を経て「言語」に着目されるようになってからの新しい動きである。例えばジュディス・バトラーなどの理論によって、ジェンダーは固定化され「獲得される性差」ではなくなった(注18)。むしろ「性差」が言語によってどのように見いだされ、相互作用のなかで作り出され、物質化され、流動化されていくのかが焦点となった。問題はジェンダー・アイデンティティのみならず、「身体」がいかに言語によって構築され、揺らぐのかということに移っていった(注19)。1990年代以降、アメリカで本屋に行けば、社会学やジェンダー論の棚には「身体」や「肉体」といった文字が並んでいたのを思い出す。

本来的にはグラデーションでしかない私たちの身体が、いかに言語によって「典型的な男性」や「典型的な女性」としてくさびを入れられ、カテゴリー化され、この社会に生存させられるようになるのか。「身体」までも社会的に構築されているのだという考え方は、人文・社会科学系のジェンダー論研究者で否定する者は、もはやいないだろう。

そしていまや、それらの動向を踏まえてあきらかに第三期に入っている。こうした第二期のジェンダー・アイデンティティや身体の構築性を極限まで推し進めた際に、身体もアイデンティティも、すべては「フィクション」であるとされるのであったら、その再構築は自由におこなわれるべきではないかという主張である。これはトランスに限らない。美容形やコスメ、ダイエット、タトゥーなどの身体変容にかんする言説を検討すれば、身体は自由につくりあげてよい、という身体加工の感覚は私たちの世界に充満している。例えば、「太っているひとは、ダイエットができない怠惰な人間」と身体と内面性(アイデンティティ)が深く結びつけられ、憶測されることが指摘されていたのが第二期であるとしたら、第三期は「自分で体重がコントロールできないのだったら、脂肪吸引などのテクノロジーを使用することも選択肢である」というように、身体と意識すらが、切り離し可能になったといっ てよいだろう。

身体は作られる。アイデンティティは構成される。こうした構築性が意属されるのは、あきらかに第一期の「解剖学が運命である」という意識を解体しようとする第二期の営みの成果ではある。いまや、身体もアイデンティティも、自由に選んでよいものとなった。「ジェンダー・アイデンティティ」は生まれながらにして所与であり、変更不可能であるからこそ、手術によって身体を一致させたいというGIDをめぐる物語が典型的に第二期的なものであるとしたら、たまたま、「割り当てられた」身体やアイデンティティを変更して何の不都合があるだろうかという論理は第三期的ななにかである(どちらが優れているといっているのではない。これらは理念型であり、現実には両社の論理はもちろん混在し得る)。

こうした感覚は、ポスト・フェミニズムの時代と親和的である。男女平等は、現実には達成されていない。男女の賃金格差から女性の政治参加から、不平等はそこかしこにある。なんといっても日本のジェンダーギャップ指数は121位である。しかし、にもかかわらず、男女平等は達成されたという前提で、様々な問題を個人の「選択」や「責任」に帰する時代が、ポスト・フェミニズムである。男女の差はあたかも消滅し、男女平等がすでに達成されたかのように扱われる。そこでは形式的な平等を求める「リベラル・フェミニズムの論理」が領有され、投影されているかのようですらある。

そこでは、男女平等を主成するフェミニストは、自ら「女」というジェンダー・アイデンティティを「選択」したにもかかわらず、その結果が気に入らない、不平等だと、「性別」というカテゴリーを利用して文句をいう人たちにすらみえる。自分の「自由な」「選択」にもかかわらず、「性別」などという窮屈なカテゴリーを改めて持ち出して、自己正当化のためにひとびとを「性別」に押し込めてくるひととたちとすら表象される。俗な言葉でいえば、「男も女もないこの時代に、なぜまだ男だ女だなんてそんな古い言葉にしがみついて、自分のせいじゃなくて性別のせいだなん て、文句ばかりいっているの?」ということだ。

「ターフ」の文脈でいえば、フォーステーターは「生物学的性別は二つしかない」と身体的な差異を持ち出している。しかし第三期的な身体の構築性を前提とすれば、それらは「割り当てられた」ものにすぎない。見ようによってはフォーステーターの主張は、「解剖学が運命である」とされた100年以上前の遺物を復活させようとしている、古めかしい「生物学的本質主義者」にすらうつるかもしれない。

私はフォーステーターのような立場はとらない。こうした問題を表す極限的な事例は、キャスター・セメンヤだろう。2009年の世界陸上ベルリン大会の800メートルで優勝した彼女は、その圧倒的な強さから「男性ではないか」という疑惑をかけられて騒ぎになった。世界中から自分の身体というプライバシーを暴かれ、「不正」なのではないかという眼差しを向けられた彼女の辛さは、察して余りある。性分化疾患、DSDではないのかという話がどこからともなく漏れたが、最終的には競技に復帰し、その後も金メダルを多く獲得した。

しかし2019年に、男女の身体の区別を「テストステロン値」によって線引きするという方針が出されたときに、セメンヤは投薬によってテストステロンの値を下げるかどうかの選択に直面させられた(注20)。競技に出たければ本来のホルモン性を人為的に下げろというのはあまりに倒錯している。結果としてセメンヤは陸上をあきらめ、サッカークラブに入団した(注21)。

スポーツにおける「性別」とは何で決めるべきなのか。トランス女性が「女性」として陸上競技に出るのは、この「テストステロン値」を性別の線引きとしてみなすという、「社会的合意」による。そもそもスポーツにおける線引きは、最初は外性器それから染色体、そしてそれがさまざまなブライバシーの侵害などの問題を生んだために、今度はホルモン値へと変遷してきたのだ。身体が複雑に構築されているからこそ、私たちは何を「性別」とみなすのかに関する社会的な合意を必要としているのだ。それは「解剖学が運命だ」というフロイトの時代からはるか隔たって、 何を性別とみなすのか、もしくはスポーツは性別によって分割される必要がないのか、もしくは性別以外の分割が可能なのか、スポーツによって性別基準の厳格さは異なるべきなのか、そうであったらなぜなのかなど、私たちが考えなければならない問題は山積している。スポーツにおける性別の区別に、テストステロン値を持ち出すことは万能ではなく、多くの問題があることが指摘されている。しかしもはやこれは、「生物学」という「自然」を持ち出せば解決するような問題でもなくなっている。

トイレに話を戻そう。もしも自由と多様性の旗印のもと、私たちが皆のセルフ・アイデンティティを尊重するとしたら(実はすべてのひとにとって、その自由の行使はそう容易でもなければ、当等に分配されているわけでもないことは別稿に譲るとして)、私たちが考えるべきことは「どのように皆の安全が守られるのか」という問いになろう。トイレがどのように暴力と不安に満ちた場所として描かれ、ときにその不安はいかに差別に向かって動員もされる言説だったかについては、かなりの考察が可能であるがそれも別稿に譲るとして、そもそもなぜトイレは男女にわかれているのだろうか。男性の小便器は、個室ですらなくプライバシーが欠如しており、女性のトイレはそこから「男性を排除」することによって安全が担保されたことになっている。

日本では女性の排泄に対して、性的な興味をむける視線があり(注22)、プライバシーを守るためのトイレの構造が、その性格上、暴力の温床となり得る。

アメリカなどでは公衆トイレを閉鎖し、極限まで数を減らし、個室の囲いも最少として上下のスペースを開放することで、トイレを暴力の場としない対応をしている。その結果、割を食っているのはホームレスであり、なかなかトイレにアクセスできない。スウェーデンの空港は、ユニセックストイレだった。なるほど、限られた空間で安全にユニセックストイレにするということは、ブライバシーを犠牲にするのだなと思わされた。しかしひろいフロアにいきなり個室が並んでいるさまは、日本のように排泄に対する性的な視線がもしなければ、かえって安全かもしれないとすらも思わされた。もちろん、街中にはプライバシーを保てるユニセックスの個室トイレもあり、多くのところで有料で、管理人がいたりする。ネットで調べるとキャッシュレス決済が進行中のようで、トイレに入る際にクレジットカードやスマホでの決済をするなら、監視と引きかえにセキュリティは上昇するのかもしれない。

そもそも多様なセルフ・アイデンティティをみとめるとすれば、「トランス女性が女性トイレを使う権利」と「女性が安全にトイレを使う権利」が対立させられるかのように問題化されること自体が、そもそも奇妙ではないか(注23)。 自分のアイデンティティがノンバイナリー、Xのひとも、移行中のトランスのひとも、すべてのひとが安全にトイレを使う権利がある。そもそも「女性」というカテゴリーが構築的に作られるのであるとしたら、なぜ旧態依然とした狭い二分法に依拠したカテゴリーである「女性」に、「トランス女性」を包摂するかどうかが問われなければならないのか。なぜ多様性を否定する二元論を持ち出し、その片方に「トランス女性」という存在を押し込めるかどうかが、「排除」の問題として執拗に問われるのか。問題は「二元論の片方にトランス女性を「女性として認めて入れる」かどうかではなく、トイレの使用の際に、どのようなカテゴリーの線を引きなおすことで、皆が安全だと「感じられる」かどうか、という問題ではないのか。その基準は性別であるかもしれないし、ないかもしれない。そもそも「女性が安全にトイレを使う権利」とともに語られるべき事柄は、「トランス女性が安全にトイレを使う権利」であるべきだ。 なぜそこが従来の「女性」トイレだとアプリオリに決められているのか。私たちに必要なのは、どのような分割線を引くことで、すべてのひとに安心・安全がもたらされるのかを問い、多様性のためには、相応の社会的なコストを支払い、変革していくことに合意することではないのだろうか。

3 ターフ探しがもたらすもの

この問題において、トランス女性の権利を擁護する際にある種のフォーマットがある。トランス差別の原因を トランスへの差別意識に求めるものだ。例えば、トランス排除について語る座談会では、トランスジェンダーは、「嫌われ」「怖い」と思われ、「存在を認めない」「わけのわからない性の人たち」「気持ち悪く感じてしまう」「存在がわいせつである」という「差別者」の「意識」の結果、トランスを排除がおこるという論理が構築されている(注24)。このように感じられるとしたら、それは相応のトランスに対する差別の歴史があり、故なきことではない。しかし、この前提からは、「シス女性」が「安全」を持ち出してトランス女性を「女性の場所」から「排除」するのは、差別意識からであり、彼女たちが主張する「安全」は「排除の口実」であるという論理が導かれる。私が知る限りのトランス排除的だといわれるひとたちに会った限りでは、トランスに対する差別意識をもっているひとは皆無に近かった。トランスに対して差別意識をもっていたら、そもそもトランスの排除という問題自体に関心がなく、この問題を避ける可能性のほうが高い。もちろん、たんに憎悪的な表現を繰り返すひとがいることは、なんら否定しないし、批判されるべきだと同意する。しかしなんとかトランス女性を排除しないで自分たちの「安心」の場を得られるか、試行錯誤しているひとの主張を、「差別意識」だけに還元することは弊害の方が多い。

彼女たちが差別意識を持っているということはこのように事実誤認だと思うが、もしも仮に差別意識があったとしても、差別の問題を考える際に、その原因としてことさら「意識」を持ち出し、批判のターゲットとすることは大きな問題を呼び込む。この論理は、差別の解消のためにすべきことは、「差別者」への啓蒙と意識改革と帰結させられる。「ターフ」が気持ちを入れ替えて、差別をやめさえしたら、問題が解決するかのように見えることだ。だからこそ、「ターフ」を探しだして、なんとか啓蒙しようとするのだが、当然思うような反応がかえってこなければ、苛立ち は増幅する。

先に例に出したバンクーバーの女性センターが破壊された事件では「ターフを殺せ」「ファックターフ」「トランスパワー」という落書きが施設に対して行われた。その数週間前には、ネズミの死骸がドアに釘づけられていたという。これが誰によってなされたかはわからない。トランスはたんに、破壊行為の口実として使われている可能性すらある。しかし、ターフはある種のスティグマとして機能しており、ターフに対しては何をしてもいいのだという意識が醸成されていることもまた事実である。

例えば、terf(s) に rape fuck punch などという言葉を引っ付けて検索すれば、目を覆うようなニュースや写真が出てくる。サンフランシスコの公立図書館では、「ターフをぶん殴 る I PUNCH TERES」と血塗られたタンクトップが展示された(注25)。ほかにも、斧とともに「死ね、シスのカスども Die Cis Scum」というスローガンが描かれたシールド、なかには有刺鉄線をまかれたものもある色とりどりのバット、これまた色とりどりの斧やトンカチなどが展示された (注26)。これらは主催者のHP上で通信販売されており、こうしたバット(や刀、斧)などの武器を携えて「ターフ」をしばくと宣言する写真は、SNS上でしばしばみられる。

このような暴力に陥ることになく、私たちが多様性に基づいた社会を設計するには何が必要なのだろうか。今一度立ち止まって、私たち全員が考えてみる必要があるのではないだろうか。それは「ターフ」を見つけ出して、制裁を加えることではなく、問題の構造を見据えた私たちの社会的合意の達成によってなされるものであると信じている。

註

(1)著者による補足。

(2)Smythe, Viv ,”I’m credited with having coined the word ‘Terf’. Here’s how it happened”. The Guardian. 2018年11月28日https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/29/im-credited-with-having-coined-the-acronym-terf-heres-how-it-happened.

(3)TERF, https://en.wikipedia.org/wiki/TERF。出典がきちんと明示され、私が見た限りでの記事と齟齬がなかったため参照した。念のためこの引用には、「アカデミックな言説では、それが中傷であるかどうかについてのコンセンサスはない」という文章が続くことを申し添えておく。2019年1月22日参照。

(4)それ以前から、トランス女性のトイレや風呂をめぐる議論は、ツイッター上でくすぶってはいた。

(5)ここでは、トイレの使用について、パス度を基準にした議論をしているのではない。念のため。また私が知っているケースでは、圧倒的に男性へのトランスの方が多いことも関係しているのだとは思う。

(6)Karens, Madeleine,”Women-Only Rape-Relief Shelter Defunded, Then Vandalized”.National Review, 2019828, [https://www.nationalreview.com/2019/08/women-only-rape-relief-shelter-defunded-then-vandalized/]

(7)Key, Barbara,”Why won’t the Liberal government make it Gender Based Analysis Public ?, NationalPost,2020,0116, [https://nationalpost.com/opinion/barbara-kay-why-are-liberals-keeping-the-gender-based-analysis-secret]など。

(8) 「『ハリー・ポッター』J.K.ローリング、『一件のツイート』が大きな非難を浴びた背景」,FRONTROW,2019-12-20,https://front-row.jp/_ct/17326661

(9)https://www.forbes.com/sites/dawnstaceyennis/2019/12/19/jk-rowling-comes-out-as-a-terf/#61d877455d70

(10)宇田川しい,「教えて、三橋順子さん。トランスジェンダーへの誤解を解く3つのキーワード〈決定版〉」,『HUFFPOST』,2019年4月28日https://www.huffingtonpost.jp/entry/transgender_jp_5cc405bde4b04eb7ff9618bf

(11)少なくともアメリカでは、たとえ子どもとでも、他人と一緒に風呂にはいったり、シャワーを浴びる習慣はない。スパは男女に分かれたうえで、面積が極限まで削られていたとしても、とりあえず下着や水着の何かを身に着けている。なお彼/かのじゅおらも日本に来て入浴したあとは「意外にいいものですね」というのが通常のパターンである。

(12)詳しくは別稿に譲る。

(13)濱田すみれ・村田佐希子,2019,「セミナー報告 フェミニズムとトランス排除」, 『女たちの21世紀』99号:68ページ。畑野とまとさんの発言。

(14)Money John, Tucker Patricia,1976,Sexual Signatures: On Being a Man or a Woman, George G.Harrap & Co Ltd=朝山新一訳, 1979,『性の署名―問い直される男と女の意味』,人文書院。

(15)Stoller, J. Robert, 1968,Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity,Science House.=桑畑勇吉訳,1973,『性と性別:男らしさと女らしさの発達について』 , 岩崎学術出版社.

(16)Money John, Tucker Patricia,op.cit.

(17)ColapintoJohn,2000, As Nature Made Him : The Boy Who Was Raised as a Girl,, HarperCollins Publishers=村井智之訳,2000年『ブレンダと呼ばれた少年―ジョンズ・ホプキンス病院で何が起きたのか』,無名舎.

(18)Butler, Judith、1990, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity,,Routledge=竹村和子訳,1999,『ジェンダー・トラブル:フェミニズムとアイデンティティの攪乱』,青土社.

(19)Butler, Judith,1993,Bodies that Matter : on the Discursive limit of ‘Sex’,,Routledge.

(20)小林恭子「陸上新規則で壁にぶつかる南アのセメンヤ選手 「体の性の様々な発達状態」(DSD性分化疾患)とは?」『HUFFPOST』2019年8月21日, http://agora-web.jp/archives/2041050.html

(21)「五輪連覇の陸上女子セメンヤがサッカークラブ入団「新たな旅が楽しみ」」『SOCCOERKING』2019年9月7日, https://www.soccer-king.jp/news/world/world_other/20190907/976986.html

(22)日本でも大ヒットしたチョ・ナムジュによる小説『82年生まれ、キム・ジヨン』などでも触れられていたが、韓国でも盗撮が問題になるのは、日本と同様のようである。それに対して少なくともアメリカでは、排泄に対する性的欲望も、ポルノグラフィとして売り出すことも、あくまで比較のなかでは、あまり一般的ではないようだ。

(23)小宮友根,2019,「フェミニズムの中のトランス排除」『早稲田文学』1030号:132-142の135ページで、小宮氏はこのようにシーラ・ジェフリーズを紹介している。小宮氏の参照頁がないため、「トランス女性が女性トイレを使う権利」という文言は見つけることができなかったため、未確認である。ジェフリーズは確かに「権利の衝突」については語っており、心の状態であるジェンダー・アイデンティティを選び取る多くの男性の権利によって、女性のセックスを持つ女性の尊厳、安全、セキュリティへの権利が踏みにじられていると語っている(Jeffreys Sheila, 2014,Gender Hurts: A Feminist Analysis of the Politics of ransgenderism,, Routledge:161)。

(24)濱田すみれ・村田左希子他、前掲。この座談会には、「トランスジェンダーの権利と女性の権利」た対比されて、「なぜ協力してパイを大きくする方向に考えがいかないのでしょうか」(71頁)という三橋さんによる発言がある。「権利」という問題の立て方をすることが、すでに潜在的に対立を呼び込んでしまう可能性がある。日本の第二波フェミニズムであるウーマン・リブの思想家である田中美津は、優生保護法改悪阻止運動において、「産む・産まないは、女の権利」というように、欧米の女性運動が「権利」という問題を立てることを批判している。リブが打ち出したスローガンは、「産む・産まないは、女(あたし)が決める」、「産める社会を、産みたい社会を」であり、主体性と構造へ焦点化されている(リブ新宿センター資料保存会編2008『リブ新宿センター資料集成』インパクト出版会など)。

「人権」とは本来的に排除的な概念である。上野千鶴子が、『ナショナリズムとジェンダー』のなかで明らかにしようとしたことは、「人権」とは国民国家のもとでの、「境界の定義」(上野千鶴子1998『ナショナリズムとジェンダー』青土社、27頁)の争いであり、まさにパイの奪い合いのゲームによって達成されるものにすぎないということである。むしろフェミニズムは、メアリ・うるストンクラフトにせよ、オランプ・ド・グージュにせよ、産声を上げてから一貫して、女性に人権概念を適用することの不可能性を示すことによって、人権がいかに排除的な概念であるかを暴露するような試みだったともいえる。

(25)のちに撤去はされた。この展示に関しては、以下が詳しい。Murpyh Meghan, Trans activism is excusing & advocating violence against women, and it’s time to speak up, Feminist Cureent, 2018年5月1日 https://www.feministcurrent.com/2018/05/01/trans-activism-become-centered-justifying-violence-women-time-allies-speak/

(26)プライドマーチでの様子は、Degenderettes at San Francisco Pride 6-25-2017 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v41lcLaMGvAで現在視聴可能である。「トランスは攻撃されている」「立ち上がれ」といったコールを聞くことができる。色とりどりのバットはこのマーチでも使われていたが、The Degenderettes のHPで通信販売もされている。

*これらの論文に対して、SNS上で流通した要約に対する千田先生による反論のnoteとして、「女」の境界線を引き直す意味-『現代思想』論文の誤読の要約が流通している件について(千田有紀)https://note.com/sendayuki/n/n62aebf2fcd7e